カタログ「塩見奈々」2003 よりはじめに私がコンテンポラリーアートに興味を持つようになったのは多摩美術大学でマルセル・デュシャンのゼミに参加するようになってからです。「アートがマルティプルであり得ること」、「アートがレディメイドであり得ること」、「 アートと言葉の関係」、「アートのパフォーマンス性」などデュシャンの作品のコンセプトが私にはコンテンポラリーアートの源泉のように見えました。 ウォーホールや、ジャスパー・ジョーンズなどのポップ・アートにも惹かれ、20才の私は「版画」という概念に徐々に取りつかれるようになりました。「版画」というものの必然で、「版と版画」は常に正反対の図を結びます。私は 「右と左」、「上と下」、「東と西」、「男と女」など、二元的な原理に常に行き当たるようになったのです。 私の作品の多くが、左右2つの画面から成り立っているのも、このことに関係があるに違いありません。また数ある版種(メディウム)の中で、水性木版が体質的に好きでした。和紙に水性インクをバレンでしみ込ませる伝統的な木版という技法を、自分の手段として選んだことは、私の作品の文体を決める重要な要素のひとつになったと思います。 |

|

アートに関するアート私は私の目の前に、すでに十分過ぎる量のアートが山積みになっているのを感じます。デュシャン以降、アーティストが新しい独自の空言を歴史に追加する必要性はあまりなくなったのではないかと感じるのです。私の興味は、自分自身の個人的でセンチメンタルなイメージを表に表すことではなく、既存のアートを引用して私なりのものの見方を 提示することです。長い時間にさらされて、今も残っている「アート」と呼ばれる断片群には、それぞれに歴史的な 意味があり、ひとつひとつが人々の脳裏に焼き付いた鍛えられた形を持った記号です。私はそれらの記号を自らの文 体の中で再構成したり、自らの趣向(コンセプト)によって並べかえたりしながら、見る人に今までとは違った「ものの見方」があることを感じてもらいたいのです。また、渡英して海外に暮らしていると、自分とは何かというアイデンティティの問題に常に行き当たります。特に1996年頃から、「日本人としての自分」を強く意識するようになり ました。 |

|

見立て百景シリーズ日本人と西洋の人の考え方の違いでおもしろいと思うことのひとつに、その世界観の違いがあります。西洋の人の考えは、人間を中心にしてその上に神があり、下には動物、さらに植物があるという縦並びの図式。日本人の場合、人間と動物はもちろんのこと、植物も鉱物も天体までもが並列にあり、自分を含めた世界のすべてが一つの大きなサー クルを作っており、自分も、虫も、月も、風も、ある意味で同等で、等価値であると考えているように思います。 同等であるからこそ感情移入も自由で、世界と自分が一体であると自ずと感じているのです。このシリーズで私は、日本の伝統文化に深く関わっていると思われる100の要素を選びました。それらはすべて並列で、そのひとつひとつの要素は古くから歌に歌われ、絵に描かれ、物語として語られ、踊られ、あるものはお菓子となり、ものの飾りとなり 、着物の文様となり、日本人の生活に密接につながってきました。 「見立て」というのはご承知のように、日本に古くからある手法(思考形式)のひとつで、あるものを他のものになぞらえて楽しむ趣向です。たとえば、日本庭園の白砂と岩は、実際にはただそこに置かれた砂と岩であるけれど、それを見る側が「大海と島々」と見たり、「宇宙と自己」と見たり、自由な発想を楽しむこと。 ものを単体として捉えずに全体の状況にあわせて置き直し、その関係性において新しい見方を提示すること。 このシリーズによる私のねらいは、与えられた100の要素から、見る人が自由にいくつかの要素を組み合わせて、見る人それぞれの新しい意味を見つけてもらいたいというものです。その時、使い古され、形骸化した日本の伝統文化の象徴である要素たちは、ふたたび生きた記号としての意味を取り戻すと思うのです。 |

|

葉隠(はがくれ)「葉隠聞書」は18世紀初頭に山本常朝によって説かれた武士の心得の覚え書きであり、哲学的でありながら実用的な武士のための人生指南の書です。その内容は数多くの具体的な示唆に満ちていますが、特に私が興味を持ったのは、「真の恋とは忍ぶ恋である。一生、相手を忍んで思い死にすることこそ恋の本意である。」というその恋愛観です。 そしてその恋とは女性に対する恋愛を意味せず、主従関係や同志関係にある男性間の恋愛について述べられたもので あること。著者は肉体的な満足を一切伴わない、献身とも言える精神的な思いを最上としています。 また、虫は古来から日本人が小さな存在としての自己を感情移入してきたもののひとつです。神道の影響で、輪廻転生を知らず知らずのうちに認める風土も日本にはあり、「虫は来世における自分の姿かもしれない」という考えは今も残っています 。私はこのテーマに北斎の「杜若(かきつばた)にきりぎりす」を引用しました。 |

|

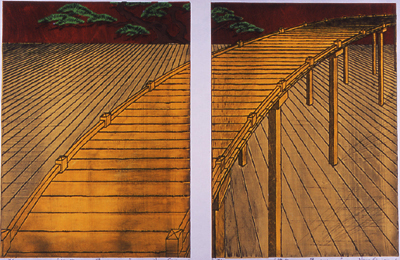

橋隔たったニ点をつなぐものとして、橋はその実用的な意味以外にも多くの意味を持っています。日本文化においては根源的かつ象徴的な存在で、神話や民話、和歌、絵画、演劇、等と深い関わりがあるのみならず、人の名前や文様にも使われ庶民の生活にも深く関わってきました。橋に隔てられた二点は単にふたつの場所ではなく、ある時は「夢と 現実」、ある時は「あの世とこの世」であり、その二点をつなぐ橋はあらゆる「虚と実」の境にある霊場で、別の世界への入り口でもあります。 私は40才を過ぎた頃から、死を身近に感じるようになりました。この「此岸、彼岸- 橋 -」は、「此岸、彼岸- 舟 -」と同時に作った作品で、生と死をつなぐものの形を明らかにしようとしたものです。 「此岸(現実の世界)」と「彼岸(死後の世界)」をつなぐもの = 橋。その背後には多分に仏教的な世界観を感じますが、日本人にとって「此岸と彼岸」の問題は個々人の宗教観とは別の、より根源的なものとしてあるように思います。能の舞台は常に死者が橋を渡ってこの世にやって来るところから始まります。日本文化の特徴として、「現実の世界」と「死後の世界」の行き来が比較的自由であること、その風通しの良さを感じます。 |

|

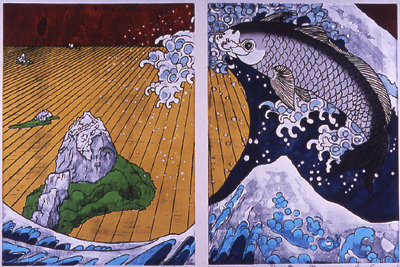

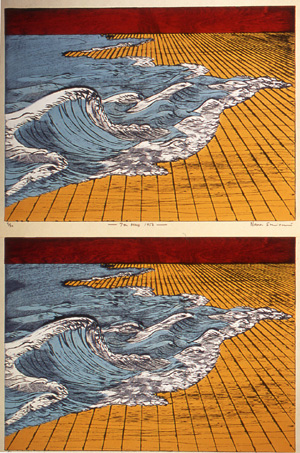

北斎について1760年生まれの北斎は、江戸時代を代表する偉大な絵師ですが、同時に彼はとても現代的な視点を持った思想家でもあったと思います。彼の描く森羅万象はみな、新奇で独自の視点を持っており、映画的なダイナミックさを感じさせ ます。46ヶ所から富士山を描いた「富嶽三十六景」は特に有名ですが、私にはこのシリーズが彼の自画像群のように思えてなりません。ひとつの山も見る側の視点が変わればその見え方も異なるように、ひとりの人間のあり方もその刻々に移りかわり、じつに多面的なものである。というような人間賛歌であるように思えるのです。 「左北斎 - 犬」と、「右北斎 - 鯉」は、北斎の「神奈川沖浪裏」の大波を右向きと左向きに配したもので、生き物の力と渦巻きに関する作品です。 |

|

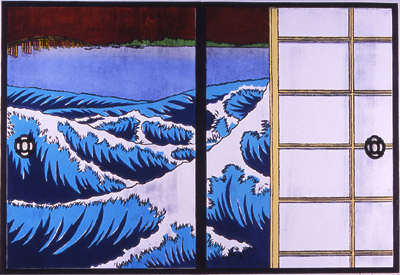

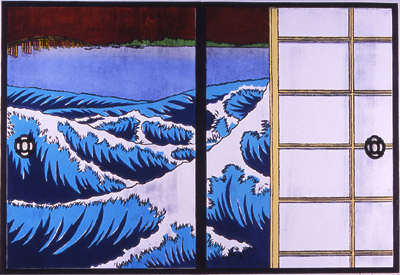

「彼岸の間」シリーズ絵画のフレームというものが、壁に架けられた窓枠のようなものだとすると、絵はその内側に広がる風景であると言えます。このシリーズに使われている黒いフレームは、ふすまの外枠です。部屋を分割しドアのような役目を負うふすまには、季節の移り変わりを示す風景画などがよく描かれていますが、このシリーズでは私もその例に習い、閉じ られたふすまの上にふすまの開かれた状態を描いてみました。 ふすまの向こう側にはひとつの部屋があり、窓越しに 、あるいはすだれ越しにその向こうにある海や河が見えます。そしてさらにその向こうに島や木々が見え、そこに別 の世界があることを示しています。ふすまの表面に描かれた絵はこのように奥へ奥へとその説明を続けます。ご承知のように「彼岸」というのは仏教用語で、悟りの境地、死後の世界を意味します。向こう側とは一体どこでしょう。 絵の、そしてふすまの向こう側にあるものは何でしょう。 そして、私たちが存在するこちら側こそが向こう側である可能性はあるのでしょうか。 |

|

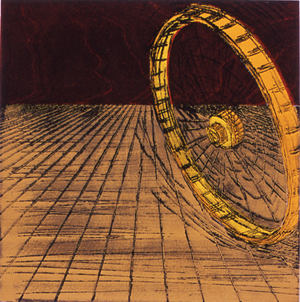

終わりに人は誰も自分が生を受ける時代を選ぶことができません。20世紀後半に生を受けた私たちも、自分達が生まれたこの時代を受け入れ、組み込まれ、やがて去っていくでしょう。私たち一人一人が私たちの時代を動かす車輪として、また、この時代を映す鏡として存在しているのです。 今、私の目の前には先人達の残した芸術作品というおびただしい記号の山がそびえています。自分という鏡がその記号群をどのように映し出すのか、私は自分自身で楽しんでいると同時に、同時代を生きる他の鏡たちに私の作品がどのように映るのかを見たいと思っています。 |

|

|

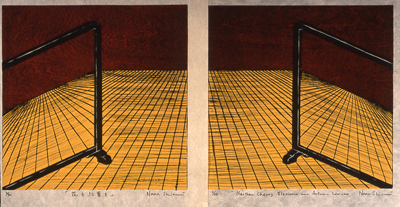

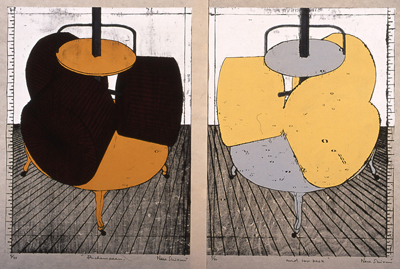

版画雑誌「Printmaking Today」 Winter issue 2006, Artist's Eye より 「鏡の間 ー桂ー」私は、絵描きでもなく彫刻家でもない、フルタイムの版画家である。このことは、私にとってとてもだいじな意味を持っている。版を通さずにただ絵を描くことは、私にとってかなり頼りないセンチメンタルな行為に思える。どんな専門職も、その専門職なりの「ものの見方」や「人生観」をそのひとに与えるものだが、私の場合もその例に漏れず、一版画家としてこの世界を見、ものごとの成り立ちを捉えてきたと言える。私の技法は凹凸版併用の水性木版で、伝統的な日本の木版技法に加えて、独自の新しい技法・材料を試みてきた。各色のレリーフ版に盛られた水性インクを和紙にバレンでしみ込ませる浮世絵の技法と、木版にニスを塗り、彫ったりひっかいたりしたインタグリオ版にアクリル絵具を乗せ、スキージで勢いよく拭き取るアクシデンタルな技法の組み合わせは、私の作品の文体を決定する重要な要素である。自身の技法を語ることは、自身の哲学を語ることであり、自身の考え方を語ることは、自身の技法を語ることと重なると私は思う。 「版画」という媒体の必然で、「版と版画」は正反対の図を結ぶ。私は、「右と左」、「裏と表」、「東と西」、「男と女」など、二元的な原理を伴うものに長年魅せられてきた。それは、「逆もまた真なり。」ということであり、「片方がなければ、もう片方もあり得ない。」ということ。実に深い! 私の作品の多くが、左右ふたつの画面から成り立っているのも、このことと関係があるに違いない。 「鏡の間 ー桂ー」は、版と版画の関係の不思議をそのままビジュアルにした。鏡像を作品に使ったのは初めてではないが、今回はオブジェクトではなく室内(インテリア)をモチーフにしたことによって、今までよりも視線が絵の中で動きやすい。伝統的な日本間のミニマムな空間構成は、版と版画の迷宮を語るのに適している。絵は、一枚の紙の表面に盛られた絵具によるイリュージョンである。見るひとの目の前に広げられ、剥がされた一枚の表面(サーフェイス)。絵に描かれた少年が永久に年をとらないように、絵に描かれた「襖」の向こう側を、人は永久に見ることはできない。しかしながら表現者は、少年の過去や未来を暗示することはできるだろう。襖の向こうに隠されたもの、襖の向こうに広がる景色を、見る人に暗示することはできる。私はこれからも、鏡を覗き込むように版に向かうだろう、自分の興味を満足させるために。 |

|

|

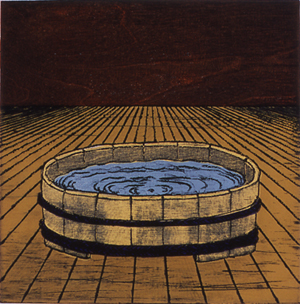

カタログ "Looking into the Mirror Pond" 2010より 私は、絵描きでもなく彫刻家でもなく、ひとりの版画家である。 このことは私にとって、とてもだいじな意味を持っている。どんな専門職も、その専門職独特の「ものの見方」や「人生観」をそのひとに与えるものだが、私の場合もその例に漏れず、一版画家としてこの世界を見、ものごとの成り立ちを捉えてきたと言える。私は「人生の不思議」というものを、版と版画を通して学んできたと思う。 ナショナル、インターナショナル世界を知りたくて日本からイギリスに渡り、インターナショナルな作家を目指して作品をつくる努力をしてきた過程で、真の意味でインターナショナルを体現するには、まず自分のナショナルな立場を知らなければならないのではないか、と思いあたった。自分の視点を一度放り投げて、外からの視点で自分を見直すこと。これは遠回りではあるが、正しい答えを得る確実な道であると思う。私は地球を半周し、そこに外国人として滞在し、やっと自分の掘るべき井戸を発見した。 |

|

こちら側と向こう側絵画のフレームというものが、壁に開かれた窓枠のようなものだとすると、絵はその内側に広がる風景であると言える。そしてこのシリーズに使われている黒いフレームは、ふすまの外枠である。部屋を分割しドアのような役目を果たすふすまには、季節の移り変わりを示す風景画などがよく描かれるが、このシリーズでは私もその例に習い、閉じられたふすまの上にふすまの開かれた状態を描いてみた。ふすまの向こう側にはひとつの部屋があり、窓越しに、あるいはすだれ越しにその向こうにある海や河が見える。そしてさらにその向こうに島や木々が見え、そこに別の世界があることを示している。ふすまの表面に描かれた絵はこのように奥へ奥へとその説明を続ける。「彼岸」とは仏教用語で、悟りの境地、死後の世界を意味する。向こう側とは一体どこだろう。 絵の、そしてふすまの向こう側にあるものは何だろう。そして、私たちが存在するこちら側こそが向こう側である可能性はあるのだろうか。 |

|

ミニマリズムと日本文化日本の伝統文化のあり方をふりかえる時、その近代性に私は驚く。簡略化されたシンボル群のコミュニケーション能力、ポータブルにものを作る遊び心、ミニマルに徹した空間利用の合理性など、無駄なものを切り落とし、真に大切な部分を研ぎすまして行く方法。私はそこに「ものを作る人の心意気」を感じる。奇妙に聞こえるかもしれないが、私は「コンテンポラリー」の意味を、日本の伝統文化から学んだと思う。日本家屋は天然素材で造られる。そして畳が敷かれた屋内に入る時、人は履物を脱ぐ。窓は広く開放され、すだれや障子といった半透明の素材によって内と外は区切られる。部屋のサイズは襖や衝立によって、用途に応じてフレキシブルに変えられる。「床の間」の存在、「茶室」のあり方などを考える時、日本人の日常生活はもとより、その自然観、美意識、宗教観、精神性が見えて来る。どんな未来が来ようとも、日本人は玄関で靴を脱ぐ。 |

|

打ち寄せる波と私版画の複数性は版画の持つ利点であって欠点ではない。作品はuniqueではなく、editionすべてがオリジナルである。すべてがオリジナルであると同時に、否、すべてがオリジナルであればこそ私のエディションは、厳密に見ればすべて少しずつ違う顔を持つ。明暗、濃淡、にじみやかすれ、それぞれのエディションの持つ、その微妙な違いを愛してほしい。 "7th May 1956, 8th May 1956" は、同じ版を同じように刷った二枚の版画を上下につないだものである。日々くり返される波の反復運動。その永遠のくり返しの中で、ある日生まれ、ある日去って行く私という存在。世界と私。私はただ作品を作ることによって世界のしっぽをつかまえたいだけなのだ。 |

|

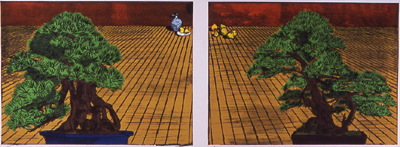

世界の右と、世界の左二枚の絵を、A-B とつないだ場合と B-A とつないだ場合では、まったく別の風景を作り出す。また、二枚の絵は左右につながるように工夫してあるので、A-B-A-B-A-B-A-B......と永遠につなげていくことが可能である。つないでつないで世界を一周してきた最後のB を最初のA につなぐと、作品はひとつの大きな循環する風景となる。さて、時計廻りに旅するか、逆時計廻りに旅するか、それはあなたの自由。 |

|

無の描き方ひとは何かを描くために絵を描く。ではそこに「無」を表現することは可能だろうか。「何もない」ということを画面上に説明すること。「花も紅葉も」はその問いに対する私の答えである。なにもない舞台の上に置かれた一対の、なにもない舞台の絵の描かれた衝立。このタイトルは藤原定家の歌の一部を借用した。 |

|

私の人生を変えた男人は自分の生まれる時代も場所も選べない。自分がどういう時代のどういう場所に居合わせるかはほとんど偶然であるが、本人にとってはそれが人生のすべてである。私が20才でデュシャンの作品にであったのも単なる偶然のひとつであろうが、それはその後の私の人生を決定した。デュシャンは「作品をつくること」が私の期待以上に価値のあること、 意味のあることを教えてくれた。刺激的な課題を自分に与え続けること。そしてその質問の答えを探し続けること。これは楽しい! |

|

凸と凹の話階段を、上から見下ろすのと下から見上げるのとでは同じ階段でも見え方が違う。ひとつの出来事をどのようにとらえるかはその視点次第だ。 また、ひとつの事実をどのように捉えているかを述べることは、その人の立場を明らかにする。版は出っぱっているのか、へっこんでいるのか? あらゆる出来事が私に、私の立場を明らかにすることを迫る。 |

|

虚と実、その境界に潜むもの洋の東西を問わず「鏡」は古代よりその用途以上に文学的、哲学的意味を与えられてきた。水仙に化身したナルシスや、「ラス・メニナス」の画中の鏡や、鏡の国のアリスなど、鏡は人間の心理に作用するものとして物語られてきた。日本においても鏡は、神道におけるご神体であり、太陽の輝きをとらえ得るものとして特別の意味を与えられてきた。京都にある金閣寺は日本の最も美しい建造物のひとつであるが、もし金閣寺

が鏡湖池のほとりに建立されていなかったら、あれほどまでの美しさを確保できたであろうか。鏡像にはパワーが宿る。現実の金閣寺と池に映っている金閣寺は、「版と版画の関係」にある図像を結ぶ。現実とその反映。型と像。版と版画の境界に潜むもの、それは意志だろうか、行為だろうか、それとも神だろうか。

|

|